-

Voici achevées les quelques 800 pages du célèbre roman de Ann Radcliffe.

Les voici enfin achevées. Je n'ai plus l'habitude de lire de tels pavés, encore moins datant d'une époque "classique".

Le livre traîne avec lui une réputation glorieuse : "roi du roman gothique", à moins que ce ne soit Ann Radcliffe que l'on qualifiait de "reine du roman gothique". Voilà un livre qui a inspiré Balzac, Nodier, Paul Féval, Eugene Sue, Victor Hugo.

La production de romans à l'époque, l'état de réceptivité face à une oeuvre, la "nouveauté" (relative peut-être) d'un tel genre, je présume, rendaient cette expérience de lecture plus indispensable qu'on ne la ressentirait aujourd'hui. Il faut pourtant rendre justice à ce roman, notamment quant à l'opiniâtreté de l'auteur, dans sa volonté de faire subir mille tourments à une jeune et frêle héroïne, en la personne d'Emilie Saint-Aubert.

Une quatrième de couverture :

Emilie explore le château mystérieux, chandelle à la main, à minuit. La menace (surnaturelle?) est partout présente. Les séquestrations, les tortures ne sont pas loin. Quel est le dessein du maître des lieux ? Quels sentiments éprouve la jeune fille pour son tuteur et geôlier . Qui épousera-t-elle, après cette quête de soi à travers les corridors du château, qui ressemblent à ceux de l'inconscient ? Ce n'est pas pour rien qu'un chapitre porte en épigraphe ces mots de Shakespeare : Je pourrais te dire une histoire dont le moindre mot te déchirerait le coeur.

Effectivement, il y a certainement plus d'une chose à lire entre les lignes de cet ouvrage. Je ne les ai hélas que trop peu souvent aperçues. Passons trois cents premières pages, qui servent à planter un décor. Tout s'y met lentement en place pour signifier quels seront les tourments promis, et désirés ( inutile de s'en cacher). C'est le pari d'une certaine lenteur, d'un art romanesque plutôt désuet, mais fermement attaché à décrire une vie, une histoire comme ils entendaient qu'il faille la raconter.

Peut-être cette temporalité, nécessairement vécue chez le lecteur, et à travers le récit fait dans ces pages, est-elle nécessaire pour ne pas nuire à la vraisemblance des évènements, à la réalité de ce glissement progressif d'une situation au départ seulement accablante, jusqu'à suggérer par la suite, entre rêve et réalité, que l'intégrité physique sera menacée de la pire des façons.

Force est d'admettre que l'on doute pourtant, dans ces premières trois cents pages, que la quatrième de couverture aie réellement dit la vérité à propos de cette histoire, en forçant le trait sur la noirceur supposée du destin d'Emilie. Mais elle se fera jour en temps en en heure, et l'on bascule, avec cette héroïne, dans la certitude de plus en plus effarée que l'horreur est bien en train de frapper aux portes de sa vie.

Notre "défi de lecteur" pourrait par exemple constituer en une identification, une empathie vis à vis des personnages, et c'est ainsi qu'il m'a été donné, parfois, de ressentir le talent de feuilletonesque démontré par Ann Radcliffe. Un feuilleton, pardonnez du peu, où les frayeurs les plus évidentes vous tiendraient en haleine ; où, en lieu et place d'une extravagante aventure, on vous servirait les affres de la claustration, l'irruption du surnaturel, la crainte de nombreux sévices, et le cauchemar de voir sa liberté confisquée.

Emilie essuie une somme de tempêtes, de tornades qui dévient le cours au départ si tranquille de sa vie, et Ann Radcliffe se propose de réduire, peu à peu, ses espoirs ou les notres à néant.

Les mystères d'Udolphe sont donc ceux du destin, et l'on interroge sans cesse l'escalade de cette horreur vécue, et l'endurance, la vertu par laquelle Emilie tente d'y faire face : cette "Jeune femme surprise par un orage" qui orne la couverture de la version Folio en offre une illustration plutôt saisissante : de par la langueur inscrite dans ses yeux ; par sa pose implorante sous l'orage, sinon par sa terreur silencieuse, et comme incrédule. Dans son dos, un arbre qui ne la protège de rien, qui souligne plus cruellement encore, peut-être, son dénuement. Telle est la position d'Emilie dans le roman.

Les coups de théâtre sauront, passés les premiers écueils, se multiplier, et donner lieu à des scènes impressionantes. Je reproche simplement au roman sa longueur, et quelques derniers effets dont je me serais bien passé. Le "ventre mou" du roman en somme, qui s'amollit toujous plus, à mon gout, vers la fin, et qui a le malheur de représenter une part trop importante de la somme ainsi constituée.

Il ne fait aucun doute qu'en étant armé de la patience, on pourra dévorer ce roman, pardonner les impatiences que pourraient par exemple causer une langue vieillie ; celle-ci aura, à mes yeux, vite perdu ses premiers charmes, donnant trop souvent par la suite dans la préciosité. Si certains passages sont réputés pour être sublimes, j'ai plutôt ressenti les parties descriptives comme relativement ennuyeuses, manquant de force. L'auteur en use d'ailleurs de façon un peu trop apparente, y use nos impressions, nous impatiente parfois.

Rendons tout de même hommage à cette lecture qui est tout d'une pièce, et ne saurait se contenter d'une lecture trop morcelée, ni d'une analyse, séparée, des différents éléments stylistiques comme narratifs, qui veulent en assurer le succès et la forme achevée. Son charme est certain lorsque l'on dispose de longues plages de tranquillité, et qu'on l'on dépose les armes face au temps.

Pour ma part, j'ai beaucoup trop de choses à lire, et trop peu de temps pour en profiter ; j'ai ressenti, sur la dernière petite moitié (et longuette) du roman de nombreux pincements au coeur, lorsque je reprenais en mains l'interminable Udolphe. Les excellents moments que j'ai pu passer sur le coeur "noir" du roman, pourtant, me poussent à lui reconnaître de nombreuses qualités. Un grand roman aux charmes redoutables et passés à la fois, une oeuvre de patience que l'on rêve de découvrir à l'adolescence. Dans le chalet de montagne, sur l'étagère, exerçant l'irrésistible attrait d'une contrée imaginaire, effroyable, qui s'étend dans les zones d'ombres de la pièce, puis de la nuit au delà.

Reste que je suis un peu déçu de sa forme "totale".

votre commentaire

votre commentaire

-

Je suis une véritable brêle en informatique : ça ne me chagrine pas de le dire.

Mais j'ai enfin compris qui était ce "visiteur" capable d'engloutir 50 pages (?! Cherchez-les !) de ce blog en une journée.

Il s'agit d'un bot, oui m'dame.

votre commentaire

votre commentaire

-

Préparer l'enfer, de T. Di Rollo.

http://aussenwelt.eklablog.com/l-envers-du-decor-vu-par-thierry-di-rollo-a41425325

Obsidio, de Johan Héliot.

http://aussenwelt.eklablog.com/obsidio-de-johan-heliot-a48854864

Le Chateau, de Franz Kafka. Une note un de ces jours.

Lettre au père, de Franz Kafka.

http://aussenwelt.eklablog.com/lettre-au-pere-franz-kafka-a46089666

Dans la forêt de Bavière, de Adalbert Stifter

La moustache, de Emmanuel Carrère

Les chiens de garde, de Paul Nizan. Une charge contre le monde de la philosophie institutionnelle, au début du XXème siècle. Pamphlet à visée "politique", bien que sous ces termes, le recul critique semble prendre un peu trop d'ampleur au regard d'un message des chiens de garde dont la radicalité a tout simplement de quoi sidérer. Un livre dont les prises de position m'ont durablement affecté, et convaincu, souvent, dans leur implacable rigueur. Serge Halimi, rédacteur en chef du Monde Diplomatique, s'en est récemment inspiré pour écrire un petit essai, et participer à l'écriture d'un film, Les nouveaux chiens de garde. Dénonçant ainsi tout un monde de spécialistes, journalistes et autres chiens de garde, donc, prompts à aboyer lorsque l'ordre établi se trouve menacé, il nous somme de nous tenir éveillés, et de considérer d'une oreille méfiante les saintes paroles du libéralisme, ou de tout système en place pour le faire court ; système dont il voudrait démontrer qu'il est systématiquement servi, de façon plus ou moins occulte, par une armada de co-optés, co-opteurs.

On est ici loin d'une sorte de théorie du "complot" : la force d'un tel système est qu'il dispose de béquilles institutionnelles, et de prêcheurs convenablement rémunérés par leur position.

Klosterheim, de Thomas de Quincey (avec une note rageuse qui sera remplacée par une autre, le jour où je l'aurai relu ...)

http://aussenwelt.eklablog.com/mauvaise-humeur-ou-klosterheim-de-t-de-quincey-a47090105

Les souffrances du jeune Werther, de Goethe

http://aussenwelt.eklablog.com/les-souffrances-du-jeune-werther-a57665669

Dublinois, de James Joyce

http://aussenwelt.eklablog.com/dublinois-a47130297

La Garden Party, de Katherine Mansfield

http://aussenwelt.eklablog.com/-a46446089

Katherine Mannsfield ou le rêve inachevé, de Joseph Giudicelli

Le dernier des Valerii, de Henry James

http://aussenwelt.eklablog.com/une-petite-lecon-de-fantastique-a54597075

Les chants de Maldoror, de Lautréamont. En reparler plus tard, probablement.

L'espace littéraire, un essai sur la création littéraire, très intéressant.

L'eau et les rêves, un essai sur la création littéraire associée à une "typologie" ou "dominante" élémentaire, de Gaston Bachelard. Méditations sur la qualité des différents imaginaires rencontrés, tentative d'assimiler certains grands noms, Poe, Rilke ... à ces

Coeur saignant d'amour, une pièce de Don Delillo. Le thème en est, de prime abord, l'euthanasie. C'est le père que l'on doit choisir ou non de "débrancher". Il était peintre, grand "amateur" de femmes ; il vit en plein désert, et dans cette histoire, aucun représentant du monde médical. Les personnages ont le choix, ont le pouvoir ; et malgré cela, ou peut-être à cause de cela, ils ne peuvent se remettre entre les mains d'aucun spécialiste, ni d'aucune loi, ou autorité morale. Les voici donc seuls, débattant, s'affrontant pour faire entendre leur vérité quant à cette insondable question. Autour de l'homme, se sont rassemblés sa dernière et jeune conquête, une de ses anciennes maîtresses, ainsi que son fils, devenu adulte. Beaucoup de choses dans cette pièce de Don Delillo.

Un peu de "La vallée du temps profond", de Michel Jeury. Ce recueil de nouvelles a l'avantage de faire découvrir l'auteur sous de multiples facettes. Je suis toujours un néophyte absolu en SF, mais M. Jeury ne doit pas être considéré sous ce seul prisme du genre. C'est avant tout un auteur à lire, un univers également, une direction.

Un peu de relecture des Filles du feu, de Nerval. Toujours autant de densité, de fascination à lire Nerval. Un auteur dont l'alchimie me dépasse, comme tant d'autres.

Commencé et lâché "Monsieur", un roman érotique de Emma Becker. QUalités d'écriture indéniables en certain endroits ; la jeune fille a 20 ans en l'écrivant. Mais au final, rien qui ne me donne envie d'aller au bout de cette aventure. Le roman érotique n'est peut-être pas fait pour moi, ou peut-être pas celui-là, plutôt.

A la colonie disciplinaire, recueil de nouvelles de Franz Kafka. Désarmant. Kafka est désarmant. Je ne ressors pas de chez lui émerveillé, acquis à sa cause, mais ébranlé par l'opacité de son écriture, par les acquis imaginaires, moraux de sa vie, et par la restitution qu'il peut en faire, semble-t-il d'un seul trait, aussi assuré que peut l'être la voix du conteur. L'objet même de cette écriture nous échappe souvent, souffre d'être enfermé dans une seule et simple interprétation ; plutôt que de me lancer sur des chemins hasardeux, je préfère simplement dire que c'est " à lire ".

Les années difficiles, journal de Henry Bauchau.

http://aussenwelt.eklablog.com/les-annees-difficiles-de-henry-bauchau-a58717109

Fille noire, fille blanche, de Joyce Carol Oates. Un livre qui m'a bien plu, dont je ferais peut-être un billet plus tard.

Dans la café de la jeunesse perdue, le premier Modiano que je lis. Une bonne surprise, très douce-amère. Voilà bien longtemps qu'un roman ne m'avait pas semblé aussi puissamment empreint de langueur, et de mélancolie. Il y a une véritable alchimie à l'oeuvre.

Grosse moitié de Considérations d'un apolitique, de Thomas Mann. Ou le récit, par l'auteur, de sa révolte contre les valeurs ultimes professées par le progrès et la "Démocratie", telle que les ennemis de L'Allemagne au matin de la première Guerre Mondiale la glorifient. Assorti de reflexions sur la nature du peuple allemand, sur l'expérience faite, au cours des derniers siècles, de son humanité.

Beaucoup de choses à dire sur ce livre. Les propos sont passionnés, et passionnants. Ils résonnent tristement à nos oreilles lorsque l'on en fait un résumé trop hâtif, car ils se heurtent, bien sûr, à l'acception moderne du mot "démocratie" ; comment peut-on refuser ses lumières, s'opposer à ce projet ? Ceci nécessite un bond en arrière, dans l'histoire, et dans l'histoire de la pensée allemande probablement. Car Thomas Mann en est un exégète appliqué, et je le répète, passionnant. Les Considérations résonnent d'autant plus tristement, une fois encore, quand on pense à la seconde guerre mondiale, et au basculement de l'Allemagne dans une époque pleine d'ignominies.

Thomas Mann a aussi écrit là-dessus, mais ce n'est pas le propos de ce livre-là.

Fermina Marquez, de Valéry Larbaud. Histoires d'adolescences, début de XXème siècle, et l'émoi amoureux de tout une cour de lycée pour une jeune sud-américaine, arrivée en France il y a peu avec sa riche famille. Un roman assez léger, mais au charme certain.

La presqu'île, de Julien Gracq. Un billet un de ces jours.

Souffre jour, de Mathieu Gaborit. L'idée était de découvrir l'auteur : la version de bibliothèque que j'ai eue entre les mains était une des premières éditions Mnémos. J'imagine que les versions que l'on trouve aujourd'hui ont été ré-écrites, remaniées ... de très bonnes choses dans cet opus, mais une sensation de "feu au cul" (désolé) dans l'écriture. Y'avait-il un nombre de signes imposé ? Des contraintes que j'ignorerais ? Je ne pense pas, simplement, l'édition de fantasy n'en était qu'à ses débuts, et M. Gaborit écrivait peut-être très vite ... on sent, quoi qu'il en soit bien évidemment, que le talent est là.

Medieval Superheroes, de Olivier Boile. Un billet dessus, prochainement.

Y revenir, de Dominique Ané. Le chanteur se livre à une petite virée introspective. Son enfance à Provins, sa "voie". Intéressant, mais je ne suis pas sûr que ma lecture aie été si efficace et concentrée que ça.

Relecture de La guerre des gymnases, de Cesar Aira.

C'est peu, décidément très peu. Temps de cerveau disponible, désir, les journées courtes, l'équation est à peu près impossible à résoudre ...

votre commentaire

votre commentaire

-

Henry Bauchau est décédé il y a plusieurs semaines maintenant.

Peut-être est-il temps de le regretter, de vouloir plonger dans la faille qui nous est commune, à tous : l'expérience de la disparition des autres, dans laquelle nous sommes parfois contraints de voir se refléter notre propre fin, pour peu que nous y consentions.

Evidemment, j'ai été touché par sa disparition. Mais très vite, la distance s'est rétablie, et Henry Bauchau m'est devenu une ombre, sur laquelle mes jours ont continué de glisser, sans avoir rien appris de plus. Réflexe de paresse.

C'est certainement parce que cet homme, sinon son oeuvre, se situent résolument du côté de ceux qui combattent pour la vie, pour la vérité de l'être, avec tout ce que cela implique d'exigence, et de désespoir fécond, également. Il me paraît difficile d'imaginer qu'on ne ressente aucun retour "sur soi" à la lecture de ces notes ; et de fait, nous voici renvoyés à nos propres impasses, et dans le miroir, au peu que nous nous montrons capable de faire pour les contourner.

Je ne peux pas parler comme l'un de ses proches, et prétendre qu'il fut "ceci", ou "cela" ; mais ce journal de la période 72-83, "les années difficiles", montre à quel point H. Bauchau avait à coeur d'oeuvrer en ce monde, de parvenir à la présence à soi. Rester au plus près, pour vivre ce qui est à vivre, vivre les tourments, les doutes, les joies, sans rien refuser du combat, et des batailles dont on pressent obscurément qu'elles seront perdues.

Ces notes de vie, qui présentent bien sûr, le plus souvent, un caractère décousu, (exceptées les mentions fréquentes aux oeuvres en cours, et évènements marquants de sa vie privée), nous plongent dans le quotidien d'un créateur qui, le plus souvent, doute de lui-même. Il se désole du silence qui entoure la parution de ses ouvrages ; on le découvre tout à tour faible, contemplateur, touché par la grâce, attentif aux bruits les plus sourds de la vie intérieure. Ce que j'ai découvert dans l'Enfant Bleu, j'en ai retrouvé ici, des années avant son écriture, la prescience, les traces effacées avant l'heure ; tout comme une sensation de désuétude, mais aussi d'immersion profonde dans un quotidien étranger, et évaporé trente ans en arrière.

votre commentaire

votre commentaire

-

Un inépuisable classique du romantisme que ce Werther de Goethe. C'est le genre de postérité que le livre semble traîner avec lui. Je l'ai acheté sans bien savoir pourquoi. Soumis à une forme de tyrannie intérieure peut-être, celui-ci faisant partie des livres, ou des auteurs qu'il faudrait "quand même avoir lus".

Tout un programme, n'est-ce pas ?

"Les souffrances ..." comme pour dire : "les souffrances de celui qui ne pouvait que souffrir" ? "qui ne savait que souffrir" ? Ou bien, qui n'aurait rencontré que d'insondables désespoirs durant sa courte vie ? On se pose ce genre de questions avant de comprendre et de se voir confirmé qu'ici, nous aurons affaire au désespoir amoureux, avec sortie de route en bout de course.

Ha. Ah. C'est donc bel et bien un livre "qu'il faudrait avoir lu" : il ne cesse de se présenter sous un jour toujours moins sympathique, celui-là !

Nous tenons là, par ailleurs, un roman épistolaire. Cette fois-ci ce n'est pas pour me déplaire.

Werther écrit régulièrement à Wilhelm, un ami qui visiblement lui est très cher.

Werther, donc : au commencement, que nous situerons avant l'entrée du jeune homme dans une certaine vie active, celui-ci se trouve en vacances dans la campagne allemande au XVIIIème. Il n'est pas pressé de se fixer ; il a subi quelques déconvenues peut-être, face aux obligations qui sont désormais les siennes : embrasser une carrière, fréquenter toutes sortes de sociétés. Aussi a-t-il pris un peu de temps, avec la bénédiction de sa famille, pour respirer dans un arrière pays charmant.

Et c'est une respiration profonde qu'il trouve là bas : Werther est un exalté, un romantique. Il lit rêveusement des passages d'Homère au pied d'un arbre. Il est pris d'un sentiment de fraternité presque insoutenable (proche d'un "heureux" emportement par instants) à l'égard des gens du pays, de leurs vies, et de leurs aspirations.

C'est peu dire qu'il croit avoir découvert là sa patrie. Pour moi, les souffrances, mais par là j'entends les siennes, commencent ici.¨Précisément dans ce caractère exalté, dangereusement pris au jeu des passions soulevées par l'environnement, masquant peut-être trop bien ce qui se passe au fond d'un coeur "fragile".

C'est la nature affligée de Werther qui m'a frappé, dès le début. En voilà un qui va chercher à souffrir, et qui va trouver, immanquablement, son bonheur dans cet endroit qu'il a paradoxalement élu comme le meilleur du monde. Peut-être le ton du récit, sa fin présumée toujours (merci à la postérité), nous oriente dès l'abord. Peut-être y 'a -t-il aussi dans les heureuse saillies du jeune homme, en germe, la trace d'un drame inévitable.

A la mesure des passions déployées au départ, on est pris d'une forme de tremblement. On est prévenus, qu'on le veuille ou non. La chute sera douloureuse.

Werther trouve vite une âme adorable, Charlotte. Il tombe amoureux ; elle est promise à un autre homme que lui. Un homme dont il reconnaîtra même les immenses qualités. Mais le temps, un mauvais génie, une exigence sourde (et aveugle) est à l'oeuvre, et Werther, sans le savoir, ne prend pas le bon chemin.

Thomas Mann dira des "Souffrances ..." que le thème en est "la jeunesse, et le génie". Dans le sens de la force, de la vie, de la passion probablement. Des forces qui en sont à la fois le moteur, et l'inévitable faillite.

Mais pour savoir tout cela, il nous a bien fallu vieillir, n'est-ce pas ? Et nous savons par là qu'un être raisonnable laisse tôt ou tard derrière lui certains emportements idéalistes et juvéniles, pour se faire à d'autres voies plus étroites, mais elles aussi fort compliquées et éprouvantes.

Tout le monde connaît le fin mot de l'histoire, je le crains. Werther ne choisira pas de vieillir. Au terme d'une descente assez fulgurante dans le désespoir, il mettra fin à ses jours.

Il n'est peut-être pas usurpé de parler de chef d'oeuvre. Le développement qui mène à la conclusion malheureuse de cette histoire, à laquelle je ne peux, de toutes mes forces et fort naïvement d'ailleurs, que m'opposer, me raidir ... et bien ce développement touche au splendide parfois, touche au plus juste, et la limpidité de la pensée ici retranscrite force l'admiration.

Cela n'a donc pas suffi à me rendre ce livre indispensable ? Probablement que non. Voici un de ces classiques qui paraît avoir sacrément vieilli ( à moins que ce ne soit moi, finalement, qui ait atteint un "âge" où Werther ne puisse plus serrer le coeur ), et auprès duquel on ne peut que retirer un plaisir d'esthète.

Recommande-t-on une telle lecture ? A vous de voir si vous montrerez de la curiosité à l'égard de ce livre, ou si d'autres avis un peu plus construits que le mien auront raison de votre volonté, dans un sens comme dans l'autre.

votre commentaire

votre commentaire

-

Je me rends compte que je diffère depuis longtemps mes incursions dans ce domaine, très riche, du récit fantastique. Passons sur Lovecraft, que j'ai beaucoup lu étant plus jeune, et qui m'a laissé une impression durable. J'y reviendrai un jour, certainement. En attendant, et me tenant sans doute à une certaine distance des récits "ouvertement" fantastiques, je repère sans vraiment les chercher des livres qui lorgnent vers un fantastique plus trouble, car beaucoup plus en relation avec le réel. C'est le genre de choses que m'ont promis une quatrième de couverture, celle du "Dernier des Valerii", de Henry James.

Je crois que la Pléiade compte parmi ses nombreux volumes une intégrale des nouvelles de James. Ce qui reste, au moins, un indicateur important quant à la volonté de certaines personnes, ayant souhaité voir figurer cette oeuvre dans un panthéon institutionnalisé.

Je n'ai pas assez de recul, je n'en aurai probablement jamais assez d'ailleurs, pour déterminer si une telle distinction doit faire office d'étalon du bon goût universel. Toujours est-il que devant ces vieilles idoles, le jeune lecteur doit tenter de se faire sa propre idée de ce qu'on lui présente.

Quoi de mieux, donc, que de commencer à lire H. James dans une vieille-édition-pourrie, histoire d'enlever tout leur lustre à ces pavés hautains, qui trônent derrière des vitres cadenacées dans les librairies (ou se trouvent parfois des libraires au moins aussi hautains -pardon pour les autres) ?

Enfin, toujours est-il que, à rebrousse poil, avec une couverture moche mais intrigante ou selon d'autres effets esthétiques plus convenus, je ne me serais jamais décidé à acheter cet exemplaire du "Dernier des Valerii", éditions Rivages Poche, s'il n'y avait eu rencontre avec le présent volume, trouvé au cours d'une brocante. Car au fond, qu'est-ce que je cherchais en prenant ce livre dans les mains, en lorgnant avec envie sur sa couverture un peu passée ? C'est peut-être ce que je pourrais avoir de plus intéressant à dire sur les nouvelles de James, c'est dire ... seulement, quand même, il n'y a déjà pas grand monde qui lit ce blog, donc je vais essayer d'en faire un petit compte rendu.

Je n'ai jamais rien lu de James, voici donc un avis un peu à froid sur "Le dernier des Valerii". Quatre récits fantastiques, écrits à des moments fort divers de la vie, et donc de la carrière de l'auteur ; la promesse de retrouver, à divers degrés, son adhésion aux formes classiques du récit fantastique, ou sa façon de s'en libérer pour explorer des approches plus personnelles, vers la fin de sa vie.

Je peux d'ores et déjà dire que j'ai été plutôt emballé par cette "découverte", dont la postérité semble assurée, et qui n'attend plus que d'éventuels amateurs en retard.

Les titres des nouvelles, pour commencer : le premier n'est pas le moins intéressant.

"Une histoire de quelques vieilles robes"

L'occasion de plonger dans l'atmosphère du début du XXième siècle, et l'attente fébrile, pour deux soeurs issues d'une bonne famille mais sur le déclin, d'un parti à épouser. Lequel ne tarde pas à faire son apparition dans la nouvelle.

La narration est distancée, avec peut-être une nuance ironique par instants ; quelque chose de subtil, suffisamment pour ne pas exploser au visage, et fonctionner de fait à merveille. C'est une petite leçon d'écriture, et il faut se méfier de ce qualificatif. Ce n'est pas voyant, pas ampoulé, mais diablement maîtrisé.

Ce "matérialisme" un peu désespéré, qui s'offre comme solution à une vie en forme d'impasse pour les deux femmes, ne m'a pas touché outre mesure, et d'ailleurs, ce n'est pas forcément un aspect qui prédomine dans le récit. James, en narrateur omniscient, s'y invite de façon plutôt froide, contemple les errements de caractère de ses deux héroïnes sans rien nous épargner de leurs formes "morales" entières : l'une choisie par le prétendant, prise dans le mouvement de la vie, plus attirante, quand l'autre plus délaissée même par l'auteur, à moins que ce ne fut par le lecteur, jalouse et se morfond. Indirectement repoussée par l'homme, mise en échec de façon plus vaste que par le simple sens amoureux, elle est en proie à des sentiments très sombres, et c'est, selon nous, plutôt naturel qu'elle le soit.

Un accident va tout bouleverser et coûter la vie à une jeune mariée ; et une soeur, à forces d'appointances, de reniements de ses anciennes et sombres passions, donc, va se rapprocher d'un jeune veuf ; trop jeune pour porter longtemps un deuil inaltérable, celui-ci, bien qu'amer, acceptera une union avec celle qui fut sa belle soeur.

C'est à partir de ce point dans le récit, et avant cela, durant les pages où cohabitent, heureuse et prostrée, les deux soeurs, que le lecteur attend la chute convenable qui clôturera cette histoire. L'art et la manière, c'est comment y parvenir ; non pas au travers d'aménagements scénaristiques complexes, mais simplement en convoquant, de manière implacable, les sentiments noirs que l'on n'a pas su réfréner, y compris pour son propre sang. Telles deux consciences qui se toisent et en répondent, quelque chose, dans ce récit, livre combat sans se soucier de savoir qui est vivant, et qui est mort. Pas la nouvelle la plus intéressante ; James l'a écrite dans sa prime jeunesse de nouvelliste, mais déjà, c'est une forme classique et éprouvée que l'on tient là. Nullement "ostentatoire", tant du point de vue du style que du "message", si l'on peut dire, mais une satisfaction de lecture, apaisante ; comparé à ce qui attend derrière, ce n'est toutefois qu'une mise en bouche.

Une histoire de quelques vieilles robes, il faudra lire la nouvelle pour y comprendre quelque chose ...

La suite, donc : "Le dernier des Valerii"

Un homme vieillissant mais dans une certaine force de l'âge, au moins de par le caractère, s'épanche sur un ton à la fois vaguement débonnaire et inquiet, au sujet sa fille, et de l'homme avec qui elle entend passer sa vie.

Le futur gendre est un héritier d'une vieille famille romaine, et possède d'ailleurs, en plein coeur de la cité, une villa ancienne où respirent d'antiques souvenirs du pays. La jeune fille est éprise ; son mari, au caractère simple, au physique épais sinon musculeux, nous apparaît comme une réplique de ces statues au regard doux, et évoque au père une jeunesse particulièrement endormie, de ces sommeils incompréhensibles et paresseux, repus du temps encore à vivre, placides comme les bêtes. C'est au bras d'un tel homme, effigie vivante des temps passés, que la jeune fille se promène, riante, dans les jardins de la somptueuse villa. Le père, artiste, y passe parfois quelques heures avec son chevalet, et trouve partout matière à inspiration.

Qui, un jour, a l'idée de procéder à des fouilles, dans certains espaces de la propriété ? Je ne le sais plus, mais il me semble que c'est une idée de la fille, qui montre quelques signes d'ennui dans ce nouveau lieu de vie. De façon à la fois capricieuse et innocente, elle s'acharne à faire commanditer ces travaux, quand son époux le lui déconseille fortement, à deux doigts même de le lui interdire. On s'étonne, avec le père, de lui voir mener ce genre de guerres domestiques, lui que l'on n'attendait pas à cette place ; mais on est surtout curieux de savoir ce qui va se passer.

Ce tableau idyllique n'est pas fait pour être sauvagement malmené par H. James ; ce qui participe du sentiment d'étrangeté que l'on rencontre ici, c'est à la fois la tendance du père à chercher à rationnaliser les évènements, à leur restituer une importante part de psychologie, que la situation qui empire dans la réalité tangible, et quotidienne, vécue par la maisonnée.

Le garçon, qui avoue plus d'une fois ne rien entendre à la religion catholique, au sens d'être étranger à de telles conceptions de la spiritualité, se montre réticent devant les découvertes faites dans ses propres jardins ; une statue, notamment, d'une ancienne Vénus, semble lui inspirer une véritable frayeur, et rappeler son sang à d'antiques adorations.

Ici, c'est une véritable réussite, sans conteste. Impossible de raconter ce par quoi passent, émotions comme évènements, les protagonistes de cette histoire, sans en compromettre la lecture. Tout cela est très subtil, et peut-être, en apparté, moderne d'ailleurs : le fantastique se dissimule dans les fantasmes, autorise l'ambiguïté, sans toutefois déborder suffisamment pour prétendre pouvoir être assimilé "au genre". Pour l'affirmer, il faudrait encore savoir ce qu'est ce genre, justement ; pour peu que ces écrits soient à rattacher à la tradition, me voilà avec un aperçu plutôt clair de ce fantastique-là.

Des notes intéressantes, par ailleurs, sur la traduction par James, en anglais, de la Vénus d'Ille de Prosper Mérimée ; sa fréquentation, conjointe à celle d'authentiques personnages italiens à l'époque, ont sans doute influencé l'écriture de la présente nouvelle.

Nona Vincent conte l'histoire d'un auteur, Allan Wayworth, et de son étrange relation avec une femme distinguée. Une relation pure comme le crystal, préoccupée par les questions intellectuelles et morales, artistiques soulevées par les écrits de l'auteur ; leurs discussions ont lieu dans le salon de la dame, dans une ambiance apaisée et attentive. Mrs Alsager n'est qu'écoute bienveillante, avisée, et extrêmement sensible, au point que ses observations sont essentielles à Wayworth.

Le jour où il semble que l'une de ses pièces soit élue pour faire l'objet d'une mise en scène et de multiples représentations, il s'engage, aux prises avec les difficultés inhérentes à ce genre d'exercice, à donner une seconde vie à son oeuvre. Notamment en la faisant vivre au travers de personnages de chair et de sang, lesquels paraissent toujours trop peu, trop mal préparés pour incarner les modèles tragiques imaginés par Wayworth.

C'est l'aventure de cette mise en scène qui occupe une place importante ici ; de propos parfois plus opaque, touchant à des préoccupations qui ne m'ont pas forcément passionné, (à l'image de la relation naissante entre Wayworth et la jeune première tenant le rôle phare - Nona Vincent, donc), il semble être à la fois question d'une lente maturation amoureuse, et artistique, et des biais par lesquels elles trouvent toutes deux leur achèvement.

Le fantastique est symbolisé par la présence blessée de Mrs Alsager, qui nous apparaît perpétuellement en retrait, inapte aux émotions négatives dans un premier temps, secrètement amoureuse, peut-être, de Wayworth ; sa connaissance des ressorts intimes de l'oeuvre de Wayworth lui donne en effet une place privilégiée pour comprendre ce qui "cloche" dans les essais de représentation, qui jusqu'au découragement écoeureront l'auteur, coincé entre ses sentiments pour une jeune actrice et l'incapacité à trouver le juste ton pour jouer le rôle qui lui est attribué. Beaucoup de choses, cette fois, s'emmêlent pour donner une situation dense, aux enjeux multiples ; j'ai mal lu cette nouvelle, je le crains ; peut-être ne m'a-t-elle pas suffisamment parlé. La chute est intéressante ; elle situe ses évènements dans un à côté du récit, verse dans une forme de fantastique touchant et mystérieux.

Enfin, nous voici avec la dernière nouvelle, "la vraie chose à faire" : ici encore, la sensation que dans cette perfection formelle, je suis sorti un peu étourdi de ma lecture que j'ai trouvé très enthousiasmante, sans être capable de formuler vraiment en quoi, sinon qu'un sourire me vient à l'idée des "petites", des "minces" prouesses réalisées par James : étourdi, donc, c'est le mot, (avec aussi, en apparté cette fois, l'envie d'en finir avec cet interminable billet)

George Withermore, écrivain, a été choisi par la veuve d'Ashton Doyne, écrivain également, pour rédiger une biographie sur celui-ci. Les deux hommes se connaissaient , et passé l'interrogation du biographe quant à sa légitimité pour le projet, il se met au travail, dans le cabinet de travail où écrivait Doyne.

Quelque chose semble le pousser, sereinement, à accomplir cette tâche. Une force ; une présence même. Et nombre de coïncidences se produisent, comme lors des recherches de papiers nécessaires à l'établissement de la biographie, mystérieusement facilitées par un coup de vent, qui dépose du haut d'une pile vers le sol un des documents tant recherchés. Telle ouverture d'un livre à la bonne page, juste assez pour tomber sur l'indication qui devait faire avancer le travail ...

C'est persuadé que son ami, en personne, l'aide dans ses travaux, que Withermore se laisse aller aux appointances avec quelque chose de proprement surnaturel.

Le clou, d'un point de vue "fantastique, du recueil se trouve peut-être dans ces quelques pages, pour la nouvelle la plus courte des quatre. Difficile de ne pas trop en dire.

150 pages, il n'y a vraiment qu'à se jeter dessus, sans hésitation aucune, finalement.

votre commentaire

votre commentaire

-

Première incursion dans l'univers d'un de nos "petits Frenchies" versant dans les "mauvais genres" : Johan Héliot.

J. Héliot a "fait son trou" dans le milieu depuis quelque temps. Je ne connais pas ses publications antérieures ; il revient des noms comme "La Lune seule le sait", (steampunk) et d'autres titres que je ne connais pas forcément de nom, plutôt nombreux. Voilà quelqu'un qui écrit, qui s'y attelle en tout cas. Quelqu'un qui en vit - tente d'en vivre ? Cette remarque non pas pour préparer un réquisitoire contre ceux qui font de leur "art" un métier (contre quoi échangent-ils leur besoin de productivité, de manger ? ) mais plutôt, à l'inverse, pour leur tirer mon chapeau.

Je ne sais pas pourquoi : je les imagine travailleurs, plutôt humbles, et très humbles parce que travailleurs. Honnêtes quant à leur démarche. Une forme de remède, d'antithèse à la grisaille de l'écrivain poseur, et pire encore, à l'image que l'on s'en est faite, et que l'on traque peut-être partout lorsque l'un d'entre eux se met en tête de parler.(ce qui signifie que les spectateurs sont aussi coupables que l'auteur)

L'écrivain "de métier" semble s'assumer plus volontiers comme un "tâcheron", et si j'ai conscience que le mot ne véhicule pas un sens très heureux au regard de la démonstration que je tente de faire, il y a là de quoi me fasciner, moi qui éprouve trop de respect pour l'écriture, qui la sacralise sans doute plus que de raison alors même que je tente de l'apprivoiser. Disons que si ce respect, cette sacralisation excessive n'est encore qu'un versant trop incliné de mon goût pour la lecture (et pas forcément la plus intelligente, j'ai tendance à le croire) où tout veut s'offrir, le rapport plus décomplexé peut-être (et par là même plus réfléchi, plus poussé) qu'ils entretiennent avec leur écriture (au point de produire, oui !) est pour moi une forme d'exemple, en bref. Vous l'aviez peut-être compris, et ce depuis quelques lignes ... ( **barissement d'éléphant**)

Enfin, pour en venir aux faits, et pour être tout à fait honnête, voilà quelques mois que j'ai achevé la lecture d'Obsidio. Emprunté à la bibliothèque pour de courtes vacances en Corse. (Je place assez habilement, encore, une mention à la vie trépidante que je mène, et qui explique qu'il y ait si peu d'articles sur ce blog. (Si peu de lecteurs aussi ! ))

Obsidio, c'est trois nouvelles, ou plutôt une novella, une nouvelle, et pour terminer la novella éponyme, en clôture du recueil : je me rappelle aussi du titre de la première, qui m'a le plus marqué, et qui s'intitule "les maux blancs".

Si l'on doit parler de réussite, c'est dans une certaine mesure le cas ici.

L'ambiance n'est pas sans m'évoquer, pures sensations "visuelles", un avatar de Kill Bill pour les protagonistes de cette histoire, un récit "borderline" qui rassemble du fantastique, et presque du comics par moment, au vu des évènements et scènes convoquées.

Le narrateur, commençant par rapporter quelques souvenirs d'enfance, nous amène à la rencontre de son père, un tueur à gage. Un homme qui parcourt le globe à la recherche de ses proies, dans une ancienne voiture de luxe. Un homme aux traits usés, cadavérique, atteint d'une mystérieuse maladie. Transpirant une sueur mêlée de goutelettes de sang, toujours affublé d'une paire de gants blancs, aussi blancs que son costume.

Un homme de peu de mots et à l'allure quelque peu anxiogène, qui transporte son fiston à l'arrière. Il lui apprend, à mesure qu'il grandit, à le seconder dans ses missions.

Un "accident" de la vie les sépare ; et le fiston n'a pas particulièrement apprécié la manière. Il s'estime abandonné. Des années plus tard, entré dans le métier lui aussi, c'est entre ses souvenirs et la fameuse traque qui l'occupe alors, qu'il nous apprend être lancé à la poursuite de son père. Et pas vraiment pour déposer une bise sur sa joue ensanglantée.

Outre le fait que cette histoire réserve de nombreuses surprises, que l'auteur aie veillé à ce que le rythme ne subisse d'autres fluctuations que celles voulues par lui, il y a quelques thèmes porteurs dans cette novella. L'identité comme quête, la chasse du père, bien sûr, mais également une espèce de trajectoire folle, sans freins, que l'on prend plaisir à suivre. Le personnage est bien entendu une tête abîmée, et sa psychologie est intéressante : l'auteur réussit à emmêler un certain nombre de fils narratifs et de caractérisation vraiment réussis.

Il y a souvent une forme d'empressement qui n'est pas innocente dans ce récit ; l'impression que ça va vite, trop vite parfois, est comblée justement par les accélérations que l'on ne peut que suivre, et admettre enfin ... ! Oui, c'est un peu stupide, dit comme ça.

En quelque sorte la "voix" du narrateur, qui raconte à la première personne, use de nombreux "tics", dont celui d'une forme de confidence dans l'action. On prend de plus en plus connaissance du personnage en même temps que l'histoire s'emballe, et la sensation de se trouver dès le départ "sur la brèche" ne m'a pas forcément convenu. C'est à la fois réussi et trop bien "emballé", trop ficelé, peut-être. Je ne sais pas comment expliquer cette sensation qui résulte pourtant d'une addition de plusieurs points positifs ; peut-être le côté trop percutant des répliques, l'enchaînement rapide de scènes "qui font mouche" manquent-elles de naturel. Il me semble qu'il cohabite aussi parfois, à un certain degré, des univers et des représentations mal "assimilés" les uns aux autres.

Pour autant, je ne vois pas comment, à renforts de tels ou tels aménagements, l'auteur aurait-il pu rendre l'histoire plus intéressante; il y a suffisamment de densité pour nous faire admettre que l'auteur à su exposer ce qui devait l'être, mais si on y rajoute la vitesse de croisière, qui donne un certain tournis, on ne peut qu'admettre qu'elle semble aussi s'exercer à cet avantage. Je ne sais pas ce que ça donnerait plus étalé. Au final, "les maux blancs", on n'y touchera pas de toute façon, et on le lit tel quel. En plus, je ne l'ai pas lu dans un esprit critique, et pour rendre justice je dois dire m'être laissé entraîner avec curiosité jusqu'au dénouement final.

La seconde nouvelle est plus courte, et se présente sous un abord moins romanesque. On suit le quotidien d'un cadre supérieur, dévoué, acquis, complice de la vie austère qu'il mène dans son entreprise.

Moins romanesque peut-être, mais le thème m'a immédiatement happé, du fait de ma lecture de Cleer, de L. L Kloetzer. Pourquoi ces "héros" des temps modernes, ces tenants de la nouvelle grande quête métaphysique, (l'entreprise !), pourquoi donc l'entreprise et son fonctionnement fantasmatique, sa fausse vitesse, son inertie, se prêtent-ils si bien aux ambiances oniriques, mystérieuses ? Parce que sous leurs rouages où il ne se dissimule absolument rien en réalité, on ne peut ne pas rêver d'introduire, derrière ce néant et la morbidité de son efficacité en flux tendus, toujours plus avide, qu'un peu plus de fantasme.

Ici ce décor semble s'user jusque dans les yeux du protagoniste, sans aucun mystère. Mais tout va changer, très vite... Le propos n'est pas là où les Kloetzer sont allés le chercher : c'est une courte nouvelle, aussi il me semble difficile d'en dire plus sans vous raconter directement les tenants et aboutissants de l'histoire.

On arrive sur Obsidio, la novella que j'attendais avec une certaine impatience, et qui m'a vraiment laissée sur ma faim. C'est l'histoire d'une petite ville banlieusarde en France, et de l'irruption d'un phénomène paranormal dans sa petite vie quotidienne.

Une galerie de personnages aux personnalités assez marquées ; un médecin misanthrope qui couche avec sa secrétaire junkie, des jeunes un peu racailleux mais pas méchants ... un ado introverti, sa professeur de français dont il est amoureux. Une ville qui peu à peu se vide de sa population, et des survivants, barricadés dans un même lieu et effrayés. Stephen King : oui, la quatrième de couv' n'en fait pas un mystère, Johan Héliot paye une forme de tribut à cet auteur, et l'on nous suggère que sous un certain angle, on pourrait avoir ici une idée d'un S. King "à la française", c'est à dire reprenant pour décor, pour atmosphère des éléments sociaux, culturels biende chez nous. Sur le papier, une idée qui m'emballait beaucoup.

Et j'en attendais beaucoup trop : même si manifestement, un effort est fait pour proposer une intrigue, un propos originals, j'ai trouvé que le tout progressait de façon poussive. Une forme de convenu, et une façon d'amener l'histoire vers son dénouement, que l'on entre-aperçoit assez tôt. J'ai eu du mal à me passionner pour les personnages, qui sont vraiment, dans un tel récit, la chair même de l'histoire.

Il y aurait beaucoup de choses à dire sur Obsidio : pour moi, il conjugue de façon assez étonnante la démonstration d'un auteur en possession de ses moyens certes, mais d'une histoire qu'il peine à rendre intéressante, vraiment vivante, malgré les promesses.

Des lieux emblématiques, presque archétypaux, nous apparaissent ; j'en attendais beaucoup également : les deux banlieues qui se font face, la zone de terrain vague et de collines, où la nature est laissée en friche, (c'est d'ailleurs son nom, les Friches). Ce sont presque des gimmicks de fantastique, avec réminiscences adolescentes ; c'est un peu dur peut-être de le dire comme ça, mais je peux ajouter que ce gimmick faisait précisément partie de ce qui m'avait attiré dans la présentation de la nouvelle. Des repères précis que l'on attend de voir transformés, revisités voire poussés entièrement vers l'horreur, ou l'étrange ; pour ma part, je n'ai pas ressenti ces choses, bien que dans le sens littéral, étrangeté et horreurs soient tout à faits présent. Et d'ailleurs, en amenant ces évènements certes attendus, au travers de l'intensification dramatique de ceux-ci, on se dit que c'est autre chose que ce petit roman a à nous cacher. Au final, l'hommage appuyé ne se montre pas, à mon sens, sous son meilleur jour. Les personnages semblent prisonniers de leur destin de papier, on attend la tuile qui va leur tomber sur le coin de la gueule sans vraiment en ressentir de plaisir. C'est le propos de ce genre d'histoire, et peut-être devrais-je saluer cette incursion sommes toutes réussie en "terrain connu" mais j'aurais aimé que ce soit moins "ficelé" (cette fois encore), plus libre, en quelque sorte. Que le passage de l'auteur, la conceptualisation de son histoire soient moins visibles. Bref, je peine à trouver les quelques phrases qui rendraient ces explications plus parlantes.

Je ne sais pas si je découvrirais d'autres livres de Johan Héliot. Ce sera avec curiosité, et plaisir peut-être, que j'en reprendrais un toutefois, si un de ces prochains ou anciens livres me tombe sous la main.

votre commentaire

votre commentaire

-

"Dublinois", ci-nommé en édition Folio, ou encore "Gens de Dublin" pour d'autres éditions (et traductions ne se limitant pas à un changement de titre).

J. Joyce a sans doute réservé pour d'autres de ses livres (Ulysse en tête, j'imagine) la visite du Dublin typique. Ces habitants lui ont, en revanche, certainement permis de faire parler l'époque (c'est décidément le leitmotiv du moindre de ces billets de "chronique", mais je ne connais pour ainsi dire rien de celle-ci.), et de puiser dans ses souvenirs, dans son expérience, la matière d'un livre composé d'une quinzaine de nouvelles.

Dublin est censée y être représentée de bien des manières, à travers ses habitants, donc. Ou bien encore au moyen des scènes typiques que la ville offre à voir, sinon des vies typiques qui s'y déroulent, avec leurs déboires si désespérément communs, parfois.

Il ne faut pas attendre une grande lumière des destins révélés ici, mais plutôt de modestes éclaircies, où affleurent une compréhension, le sentiment presque palpable que dans ces vies, quelque chose vient de se passer. Quelque chose de fugitif, de très dense à la fois, un évènement qui semble faire basculer la perception même que l'on peut avoir de son existence. Quelque chose qui touche à la vérité suprême de l'instant, propre à effacer le tableau, pour le restituer après, identique et pourtant profondément changé ; où l'existence replonge dans un flot "heureux", indifférencié. Le quotidien, peut-être, d'une certaine façon, armé ou blessé d'une découverte qu'il s'efforce de domestiquer. L'une de ces expériences qui à la fois donnent à la vie cette sensation de continuité, jamais mieux éprouvée qu'au contact d'un épisode dramatique, voire heureux, et à la fois la sensation de dommage irréparable, de cassure que provoquent certains accidents de l'âme.

A la lumière de ces évènements, souvent de la chute même où veut nous amener la fin de la nouvelle, une grande mesquinerie, une cocasserie sans nom, le souvenir d'une douleur inextinguible - peu importe que les forces agissantes soient issues du hasard ou d'une volonté farouche, voire de motivations douteuses - auront le fin mot de l'histoire. J. Joyce s'approche parfois de ces moments insignifiants qui content tant dans une vie peu remplie, ou bien révèle, au grand bouleversement de ceux qui traçaient leur route dans le noir, les précipices qu'ils cotoyaient sans le savoir.

Faussement léger, touchant et emprunt de pudeur. C'est à lire et à relire ... d'ailleurs prioritairement (si vous y arrivez !) à relire, vu que la première fois, je suis pour ma part passé complètement à côté.

votre commentaire

votre commentaire

-

Je viens de terminer Klosterheim, de Thomas de Quincey.

Et bien, je ne le conseille pas vraiment, surtout à ceux qui pourraient être attirés par sa présence au sein d'une collection recelant de nombreux trésors ( Domaine Romantique - Editions José Corti ).Ca se déroule durant la guerre de Trente ans, en Allemagne. La ville de Klosterheim est aux mains d'un Landgrave tyrannique et, par ailleurs, gagné à la cause des suédois. La région traversant une période de calme, il semble que le train des alliances, des calculs belliqueux soit à l'ordre du jour chez le maître de la ville.

Ca commence pas mal : une échauffourrée en pleine ville, entre un colonel de la milice locale et un groupe d'étudiants qui entendent protester contre l'une des dernières décisions du Landgrave.Sauf que si, comme une certaine majorité de lecteurs, vous vous aventurez à lire la quatrième de couverture, autant dire que le bouquin est bon à être reposé.

Alors oui, on peut apprécier le style, les développements ménagés par la plume de l'auteur, ses incursions presque obligées et poussives du côté de l'émotion, ou du théâtral, où on peut lui reconnaître davantage de succès ... il n'empêche que je commence à en avoir sérieusement marre de ces quatrièmes de couverture qui s'appliquent à torcher un suspense de trois cent pages, en un minimum de mots ; comme si l'objet qui se présentait sous nos yeux n'avait absolument rien à gagner, à garder pour lui et ses dernières pages la plus grande part de son mystère.

C'est vrai, c'est d'une futilité, le fin mot de l'histoire ! Laissons cela aux enfants - à qui d'autre sinon ?

Non, c'est beaucoup mieux en sachant tout à l'avance ; après tout, il n'y a pas de raison qu'on se martyrise moins les sphincters qu'un critique de cinéma blasé et adepte de la rétention.Cette manie de tuer des livres avec des PRé-faces pédantes, des quatrièmes de couverture pleines de spoilers me révulse au plus haut point. On croirait que ces livres sont des objets d'étude, des séquences expiatoires, bien avant de s'autoriser à être des moments de plaisir, qui pourront éventuellement être suivis d'une mise en perspective, ou de je ne sais quoi, oui, d'accord ...

Et la préface de vous expliquer que T. De Quincey avait choisi de ne pas inclure Klosterheim dans ses oeuvres complètes, que c'est une sorte de roman de gare de l'époque - j'exagère un peu. Entre vos mains, donc, un roman dont le moindre intérêt, et avec, le plaisir manifestement coupable de le consommer, se trouvent confisqués par un imbécile d'éditeur drapé dans - quoi ? Je ne sais pas. Ce n'est même pas de l'élitisme, puisqu'il ne fait pas mystère quant à la fonction "alimentaire" de son écriture (qui reste l'écriture de De Quincey, soit ...).

Et donc, il a le culot de vous le fourguer comme si vous alliez souscrire à ses intentions et à ses caprices d'atrabilaire/mauvais malade, en dévidant une série de monologues vides et terminant sur un suprême argument : "untel s'est pâmé devant Klosterheim".

Et bien, donc, MOI, je ne vous recommande pas Klosterheim.Sauf peut-être si vous promettez de ne pas lire ce qui fait office de quatrième de couv' (vicieusement maquillée en petite page de garde, derrière la couverture.)

2 commentaires

2 commentaires

-

-

-

-

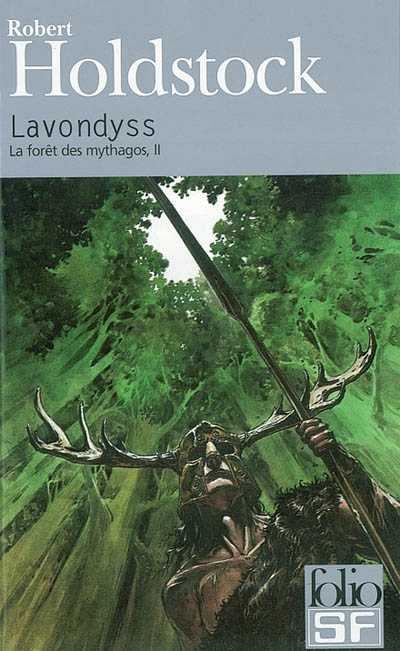

Lavondyss, de Robert Holdstock

Pour la seconde fois.

La faute à qui ? Au livre, à moi ?

Je ne saurais pas trop le dire. C'est vrai quoi, c'est assez délicat parfois, de savoir ce qui procède de l'humeur, ou du livre.

Allez, un peu de courage ... c'est sans doute les deux, dans ce cas là !

Je l'ai abandonné une première fois en me disant que j'avais pris le livre dans ma bibliothèque par dépit, plus que par envie de le découvrir. J'en avais avalé alors une petite moitié. Il vient de se reproduire la même chose.

Pourtant, ça ne manque pas de charme. Je me suis rendu compte que le premier volet de la série, "la Forêt des Mythagos", se suffisait bien à lui même. Je n'y ai certes pas trouvé exactement ce que je comptais y trouver ( ce qui n'a rien d'étonnant, trouve t-on jamais CE à quoi on s'attendait dans un livre ? Oui, ça arrive, m'enfin ...), mais il m'en est resté une idée, un fil qui sous-tend l'histoire des Huxley, telle qu'elle nous est présentée alors. Une forte impression onirique, qui n'a pas tant que ça à voir avec l'histoire en elle-même, toute tournée vers l'aventure, le mystère primoridal tendant à vite disparaître au profit de l'hallucination fantasy (je vais un peu vite, oui).

Dans ce premier volet, on plonge rapidement dans la forêt. On se dit que l'auteur aurait pu nous y faire entrer de façon plus subtile. Ou pas, mais c'est ce que je me suis dit ; et j'ai été entendu pour Lavondyss.

Lavondyss, le nom de la contrée ultime évoquée dans le T.1, se retrouve donc dans un titre. On craint un peu pour cet ultime, cet indicible supposé, source de tous les mythes. Son évocation ne suffit-elle pas, d'ailleurs ? Veut-on y rentrer, et découvrir que ses paysages sont semblables aux notres, simplement plus anciens, peut-être ?

Mais l'heure, n'est pas, donc, à une telle plongée. Tallis Keeton, l'héroïne, est une toute jeune fille lorsque commence l'histoire. Son nom vous rappelle qu'une filiation se fait entre le Harry Keeton du premier et elle-même ; ils sont frère et soeur.

Les Keeton, autant que les Huxley peut-être, ont une histoire familiale très liée à la forêt, et marquée par la disparition d'un jeune fils, Harry donc. Egalement un grand père obsédé par les légendes, mort au pied d'un arbre sous la neige, en plein hiver.

Fallait-il que l'auteur nous emmène au plus vite dans la forêt ? Certaines ou certains n'attendaient peut-être que ça. Le mystère s'étant déjà dissipé une première fois dans un premier tome, il lui a peut-être fallu entreprendre son histoire d'une manière différente. Ainsi Tallis Keeton dans ses vertes années ... vivant comme une enfant de son âge, et regardant souvent du côté de la lisière Ryhope.

Ainsi, une lente découverte de la forêt, de son appel. Des jours tristes car entravés, où l'enfant ne peut se satisfaire d'être ce qu'il est, l'attente de vivre peut-être, l'oubli de sa condition enfantine, peut-être encore. La lisière, où apparaissent des visages masqués, des ombres furtives.

Nous la rencontrons par une journée ensoleillée, dans les champs, auprès d'un vieil homme qui, depuis plusieurs jours, se promène dans les environs. Ce n'est pas tant l'éloquence de Tallis qui le fascine et attise sa sympathie pour elle. En effet, l'amusement qu'il éprouve à l'écouter raconter ses étranges histoires ne va pas sans une certaine perpléxité.

Tallis connaît des légendes ; mais Tallis n'est pas comme une enfant qui reprendrait à son compte les histoires qui lui ont été racontées. Elle parle des pierres, d'un passé immémorial. L'imagination d'un enfant, toute débridée soit-elle, à de quoi fasciner M. Williams, qui surprend en elle des attitudes très sérieuses ; Tallis ne fait pas que jouer. Elle a nommé les différentes prairies et herbages qui découpent le secteur, avec des noms mystérieux, qui lui ont été "soufflés". Des noms qui attendaient dans l'air, désignant de tous temps les lieux. Une mémoire du sens et de la signification ; une piste. Il existerait un Antique Parage Interdit, dont Tallis défend à son interlocuteur de prononcer plus de trois fois le nom dans une même journée.

Elle ne fait qu'apprendre, avec sa sensibilité d'enfant, ce qu'est la forêt. Les environs lui dispensent un enseignement, saison après saison ; des mythagos lui apparaissent.

L'Antique Parage Interdit, dont Tallis devient peu à peu persuadée qu'il sert de retraite involontaire à son frère disparu, se manifeste parfois en faisant souffler auprès d'elle le grand froid de ses limbes, l'odeur de son éternel hiver, quelques secondes durant au coeur de l'été anglais.

Cette partie dure quelques trois cent pages, tout de même. Non pas que ça soit ennuyeux, même si le temps que semble se donner l'auteur, pour le coup, est à la fois une bonne et une "mauvaise" idée. C'était simplement trop long, même si cette fois j'ai terminé la première partie du récit. Et je me suis arrêté devant ces vers de Walt Whitman.

[...]

all is a blank before us; All waits, undream’d of, in that region—that inaccessible land C'est ici que je reprendrais, la prochaine fois !

votre commentaire

votre commentaire

... ceux-ci d'or.